La Lineare B, come già aveva intuito Evans, è un sistema scrittorio logosillabico. I Micenei adottarono questo sistema grafico per trascrivere la propria lingua, cioè il greco, prendendolo a prestito dalla scrittura impiegata dai Minoici, la Lineare A. 65 sono i segni che Lineare A e B condividono, anche se, come è facile intuire, non è possibile sapere se questi, oltre all’aspetto, condividessero anche il valor fonetico.

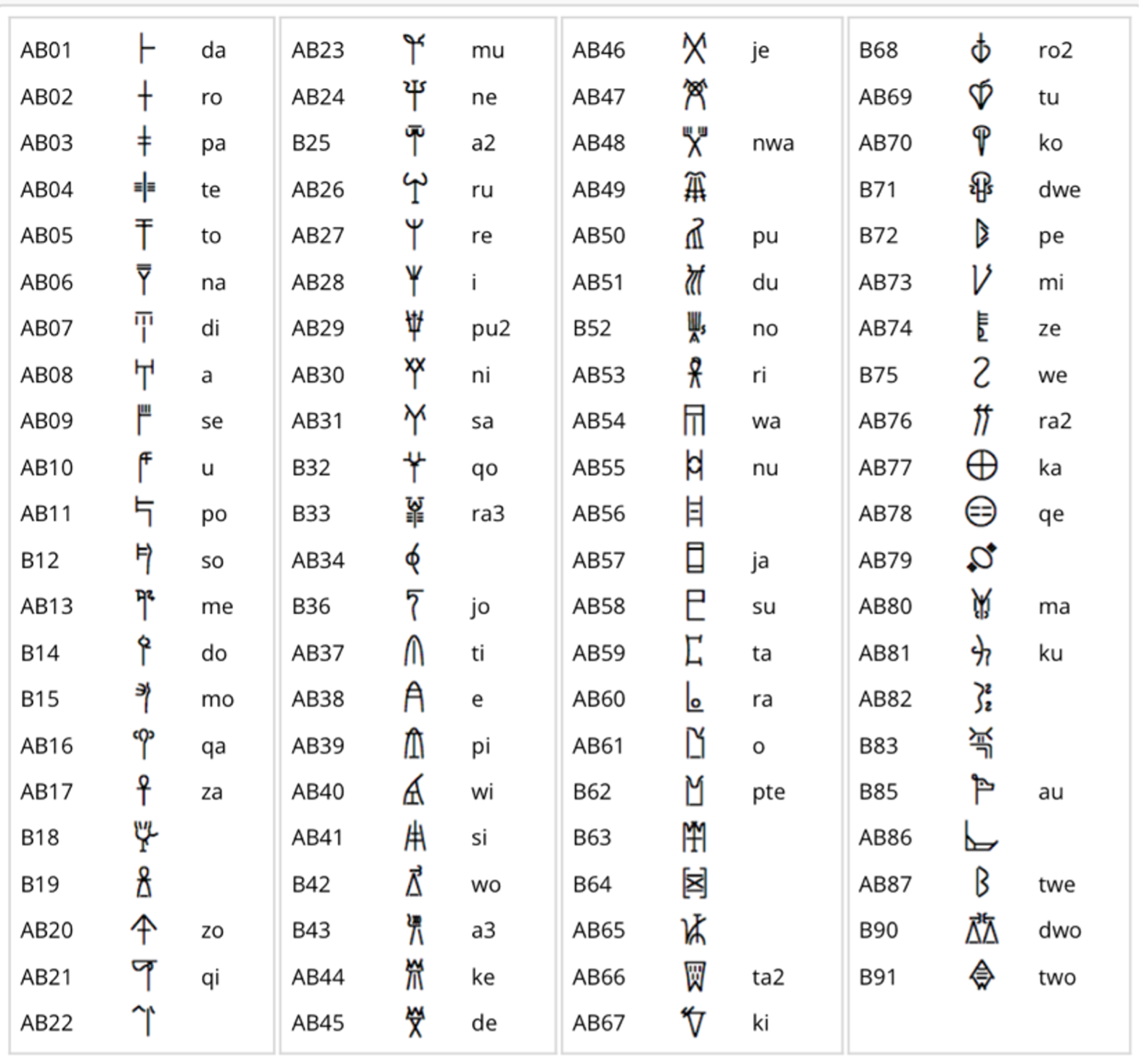

Il sillabario base della Lineare B presenta 59 sillabogrammi che trascrivono delle sillabe aperte, ossia con struttura vocale + consonante o semplice vocale (del tipo ta, te, ti, to, tu, o, no, na, ni ecc.). È interessante notare che alcuni sillabogrammi corrispondono a fonemi quasi del tutto scomparsi nei dialetti greci del I millennio a.C. Ad esempio, i sillabogrammi qa, qe, qi e qo notano le occlusive labiovelari indoeuropee (in italiano la sola labiovelare riconosciuta è la qu, come in qui, quanto), mentre il wa, we, wi e wo notano le sillabe composte con semivocale u̯ (l’u dell’ital. uomo) +vocale che il greco alfabetico conserva raramente (digamma).

Fig. 1 – Tavola dei sillabogrammi in Lineare B (Mnamon)

Il sillabario così descritto presenta tuttavia alcune difficoltà nella resa grafica della lingua greca: risulta impossibile, infatti, rendere la distinzione tra vocali lunghe e vocali brevi, non è notata sistematicamente l’aspirazione dinnanzi a vocale, così come la distinzione tra le liquide /r/ e /l/ e tra occlusive sorde, sonore e sorde aspirate. Ulteriore limite della Lineare B, in quanto sillabario aperto, è la notazione dei dittonghi e dei nessi consonantici che nella lingua greca sono molto frequenti. Non sono mai rappresentate le consonanti finali di sillaba né le consonanti geminate, e così la parola ka-ko può corrispondere al greco χαλκός, ‘bronzo’, o κακός, ‘cattivo’, ma anche κακόν o χαλκῷ. I gruppi consonantici, invece, sono notati per lo più tramite vocale successiva (tautosillabica) o precedente (eterosillabica) al nesso consonantico, come vediamo per esempio nella parola ‘tripodi’, greco τρίποδες ma in miceneo ti-ri-po-de.

Ai sillabogrammi del nucleo di base si aggiungono altri 28 segni: 8 doppioni, 6 complessi e 14 non decifrati. I primi erano specializzati a rappresentare graficamente suoni specifici, foneticamente simili ad altri sillabogrammi (per esempio a2 /ha/), mentre i “sillabogrammi complessi” presentano una struttura con consonante-semivocale/consonante-vocale (dwe, dwo, nwa, pte, twe, two).

Oltre a 89 sillabogrammi [Fig. 1], la Lineare B include circa 170 logogrammi, segni che rappresentano graficamente oggetti inventariabili (vasi, animali, uomini, mobili ecc.) e altri segni, come i monogrammi, i determinativi, le sigle e le legature. I monogrammi sono usati come i logogrammi, ma sono costituiti dalla combinazione dei sillabogrammi che formano la parola corrispondente: è il caso della parola per ‘miele’ *135 ME+RI, in greco μέλι. Determinativi e sigle sono abbreviazioni acrofoniche che specificano il significato di una parola o un logogramma. i primi compaiono isolati nel testo, le seconde spesso in combinazione con logogrammi a formare le legature: è il caso di *120 + PE (pe-ma corrispondente al greco σπέρμα), ovvero ‘seminato’. Il sistema delle legature è un altro importante adattamento che adoperò la Lineare B rispetto alla Lineare A. Tuttavia, tale sistema, particolarmente esteso e produttivo in Lineare A, subì in Lineare B una drastica riduzione.

Se per molti versi Lineare A e B si assomigliano, al contrario, notevoli sono le differenze che concernono il sistema metrico. Se in Lineare A questo era basato sull’uso di un vasto comparto di frazioni, la Lineare B introdusse un sistema molto più semplice e standardizzato per le misure di peso e di capacità. Il sistema numerico della Lineare B, invece, è ereditato tale e quale dalla Lineare A ed è a base decimale.

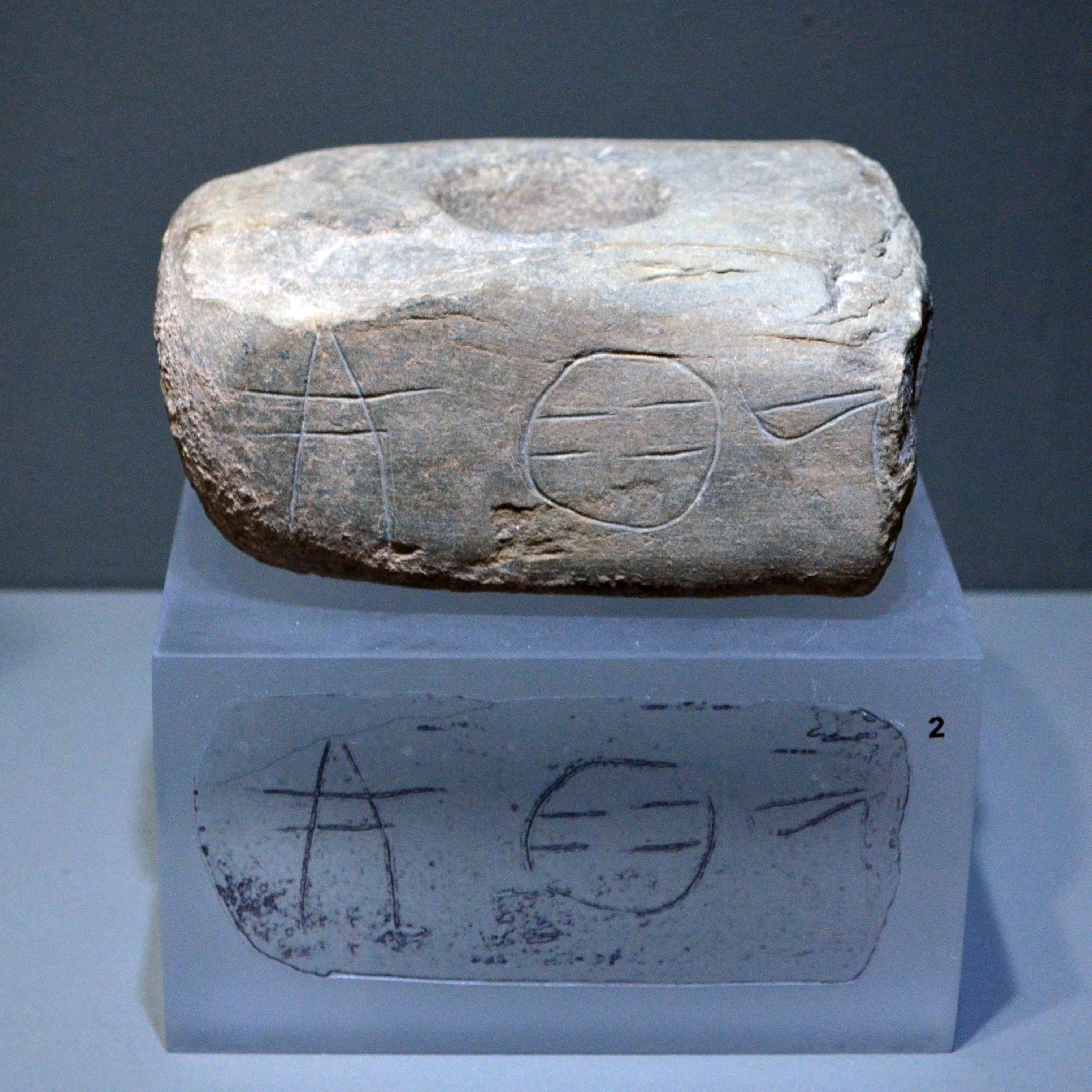

Fig. 2 – Il ciottolo di Kafkania (da Wikipedia).

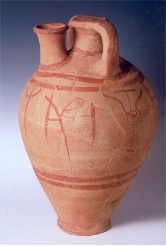

Fig. 3 . Il peso di Dimini.

Un’altra differenza evidente tra i due sistemi scrittori è legata ai supporti su cui i testi erano redatti. Se la Lineare A compare su supporti d’argilla, come tavolette, rondelle, noduli, e su oggetti preziosi, come anelli e spille, libation vessels e vasi ceramici, la Lineare B, al contrario, sembra essere quasi esclusivamente impiegata su argilla: prevalentemente tavolette, ma anche noduli, etichette e anfore a staffa. Pochissime, infatti, sono le attestazioni di testi in Lineare B su supporti diversi: il ciottolo di Kafkania [Fig. 2] , ossia un ciottolo fluviale rinvenuto a Olimpia e inciso su entrambi i lati – secondo alcuni, tuttavia, potrebbe essere un falso -, il Peso di Dimini [Fig. 3], di pietra, il sigillo di Medeon [Fig.4], su avorio, e, infine, la placca e il sigillo di Bernstorf [Fig 5 e 6], su ambra.

Fig. 4 – Medeon, Focide (Grecia). sigillo dalla tomba 239 con iscrizione in Lineare B (da Janko 2019)

Fig 5 – Bernstorf, Oggetto in ambra (BR Zg 2). iscrizione in Lineare B (Diritti: Archäologische Staatssammlung, Monaco. Foto: S. Friedrich. in Janko 2019)

Fig 6 – Bernstorf, Oggetto ambra A (BE Zg1). Recto: testa maschile barbuta, di fronte; Verso: iscrizione in lineare B. (© Archäologische Staatssammlung, Monaco. Foto: S. Friedrich, in Janko 2019)

Due sono i formati principali delle tavolette: le tavolette a forma di foglia di palma, strette e allungate, e quelle a forma di pagina, rettangolari, con orientamento verticale o orizzontale e di dimensioni maggiori. Talvolta, il diverso formato sembra corrispondere ad un diverso scopo. In molti casi, infatti, le informazioni trascritte sulle tavolette a forma di foglia di palma venivano copiate su quelle a forma di pagina e conservate negli archivi per uno o più anni amministrativi, mentre le prime venivano spesso gettate via alla fine dell’anno contabile.

Con il termine “nodulo” si indicano dei documenti in argilla di piccole dimensioni a forma di prisma a tre facce. La maggior parte dei noduli era attraversata longitudinalmente da una cordicella (come sembrano testimoniare i fori passanti che li attraversano), che consentiva di fissarli direttamente agli oggetti e/o ai prodotti cui si riferivano (o anche ai contenitori in cui tali oggetti o prodotti erano riposti) e con cui viaggiavano. Proprio per questo, ciascuna delle facce di un nodulo poteva recare segni di scrittura (è infatti difficile trovare noduli anepigrafi!) che fornivano informazioni circa tali prodotti; spesso, uno dei lati recava anche l’impronta di sigillo, atta a ufficializzare la transazione economica veicolata.

Prendono il nome di “etichetta” dei piccoli pezzi d’argilla inscritti su un lato, che si pensa fossero pressati direttamente sulla superficie dei recipienti utilizzati per archiviare le tavolette, di cui recano ancora le impronte. Proprio queste impronte hanno consentito di risalire al materiale con cui i recipienti erano fatti: in prevalenza ceste di vimini, sebbene non sia da escludere neppure l’uso, occasionale, di scatole lignee.

Documenti molto interessanti sono, infine, le anfore a staffa: si tratta di forme vascolari molto diffuse a Creta e nella Grecia continentale, solitamente impiegate per il trasporto dell’olio e/o del vino, anche a fini commerciali. Su alcune di esse, i segni in Lineare B erano dipinti prima della cottura e, in quanto realizzati con pennello, risultano graficamente piuttosto diversi da quelli incisi sull’argilla [Fig. 7]. Si tratta solitamente di testi brevi, composti da un minimo di un termine (di solito un antroponimo o un toponimo) a un massimo di tre (e, più in particolare, dalla sequenza antroponimo al caso nominativo + toponimo al caso allativo + antroponimo al caso genitivo). Non è dunque tanto il contenuto di queste iscrizioni, ma loro forma ad essere sorprendente. Benché riconoscibili, i segni dipinti sulle anfore a staffa sembrano, infatti, fare capo a una tradizione grafica completamente diversa da quella in uso per le tavolette: secondo gli studiosi, questa potrebbe essere una prova indiretta che esisteva una produzione di documenti su supporto diverso dall’argilla, forse su pergamena, papiro o legno.

Fig 7 – Anfora a staffa TH Z 852 (Tebe, Kadmeion, XIII sec. a.C.) (da Odysseus)

I rapporti tra Lineare A e Lineare B sollevano, inoltre, ulteriori questioni, tra cui la più cogente è dove sia nata la Lineare B. Infatti, benché sia evidentemente una derivazione dal sillabario minoico, ben più complesso è definire se l’adattamento avvenne a Creta, magari in una colonia commerciale micenea sull’isola oppure, al contrario, se tale adattamento avvenne nella Grecia continentale, magari con l’aiuto degli scribi di una colonia commerciale minoica. Ad oggi non è ancora possibile giungere ad una conclusione sicura.

Chiara Mancini

Riferimenti bibliografici:

Del Freo M. e Perna M. (a cura di), Manuale di epigrafia micenea. Introduzione allo studio dei testi in Lineare B, Padova 2019

Marazzi M. «Scrittura: competenza e supporti scrittori fra Egeo, Egitto e Vicino Oriente nel II millennio a.C.», Revue d’Assyriologie et d’archéologie Orientale, 107, 1–13, 2013.

Palaima T.G. «Sealings as Links in an Administrative Chain», in P. Ferioli – E. Fiandra – G. G. Fissore (ed.), Administration in Ancient Society. Proceedings of Session 218 of the 13th International Congress of Anthropological and Ethnological Science (Mexico City, July 29 – August 5 1993), Torino, pp. 37-66, 1996.

Janko R. (17/12/2019) Amber inscribed in Linear B from Bernstorf in Bavaria: New Light on the Mycenaean Kingdom of Pylos.